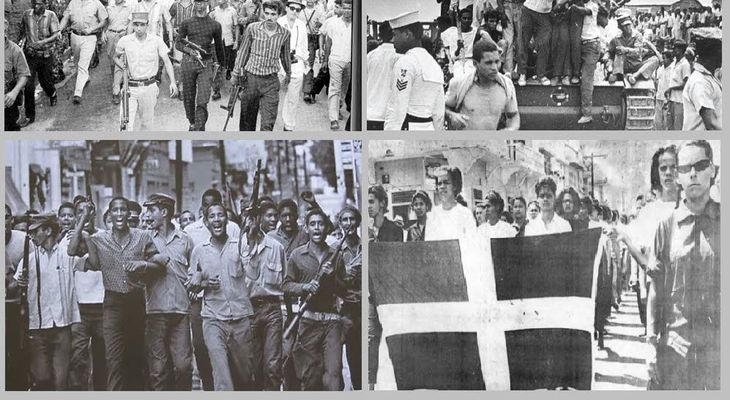

Santo Domingo, República Dominicana. — La historia dominicana cambió para siempre un 24 de abril de 1965. Ese día, se encendió la chispa de una revolución popular que, aunque no alcanzó su objetivo inmediato —el retorno del profesor Juan Bosch a la Presidencia—, cimentó los pilares de la democracia en la República Dominicana. Bajo el liderazgo del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, un movimiento cívico-militar se alzó contra la imposición, la injusticia y la injerencia extranjera, en nombre de la legalidad constitucional y el sentir del pueblo.

El origen: un golpe a la democracia naciente

Juan Bosch, primer presidente democráticamente electo tras la dictadura trujillista, había sido derrocado en septiembre de 1963, apenas siete meses después de asumir el poder. Su breve mandato fue interrumpido por sectores conservadores que temían las reformas sociales que Bosch impulsaba. El país entró entonces en una etapa de inestabilidad marcada por el control del Triunvirato, un gobierno sin legitimidad popular.

La Revolución de Abril fue la respuesta directa de un pueblo que exigía el restablecimiento del gobierno constitucional. Fue más que una insurrección: fue la materialización del deseo de justicia, de una nación que, apenas saliendo de las sombras del trujillismo, buscaba construir su destino con dignidad.

Una revolución de clases, no de ideologías

A diferencia de lo que sostuvo la propaganda estadounidense, la Revolución de Abril no fue un intento por instaurar un régimen comunista. Se trató, en esencia, de una revolución democrática. En ella convergieron obreros, estudiantes, profesionales, campesinos, pequeños burgueses y sectores militares constitucionalistas. A pesar de la presencia de partidos de izquierda, el liderazgo político del proceso lo mantuvo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y el control militar estuvo en manos de oficiales comprometidos con la democracia, como el coronel Caamaño.

Aunque el movimiento fue principalmente urbano y concentrado en Santo Domingo, su impacto fue nacional. Desde los pueblos del interior, simpatizantes de Bosch se trasladaron a la capital para apoyar la causa. Los comandos constitucionalistas —organizaciones armadas compuestas por civiles y militares— surgieron como formas espontáneas de poder popular en defensa del orden constitucional.

Del golpe frustrado al estallido revolucionario

La chispa inicial fue una conspiración conjunta entre jóvenes militares pro-democráticos y sectores trujillistas-balagueristas. Sin embargo, las tensiones internas sobre la forma de restablecer el poder —si con o sin elecciones— provocaron una ruptura. Lo que empezó como una jugada política se transformó en una rebelión generalizada. El pueblo se armó, y la lucha por la democracia se convirtió en guerra civil.

Las acciones revolucionarias alcanzaron su punto más álgido con la batalla del Puente Duarte. Allí, las tropas del CEFA, dirigidas por el general Wessin y Wessin, fueron derrotadas por fuerzas constitucionalistas y una población decidida a resistir. El control de la ciudad de Santo Domingo por los rebeldes marcó una victoria simbólica de dimensiones históricas.

La intervención de EE.UU. y la frustración de la causa

El triunfo popular alarmó a Washington, que vio en el levantamiento un peligroso paralelo con la Revolución Cubana. El 28 de abril de 1965, apenas cuatro días después del inicio del conflicto, más de 40,000 soldados estadounidenses desembarcaron en suelo dominicano bajo el argumento de proteger vidas y propiedades. Comenzaba así la segunda ocupación militar de Estados Unidos en el país, esta vez disfrazada de operación de “paz”.

La intervención norteamericana cambió el curso de la revolución. Apoyando directamente al bando militar reaccionario, facilitó la creación del “Gobierno de Reconstrucción Nacional”, encabezado por el general Imbert Barrera, una administración sin respaldo popular, que sirvió de escudo político para evitar el retorno de Bosch.

Resistencia, negociación y legado

A pesar del poderío militar extranjero, los constitucionalistas resistieron con fiereza. Atrincherados en la Zona Colonial, repelieron varios intentos de asalto, infligiendo bajas al ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, la presión internacional y el desgaste del conflicto obligaron a abrir un proceso de negociación auspiciado por la OEA, que concluyó en la conformación de un gobierno provisional y en la convocatoria de elecciones supervisadas en 1966.

Juan Bosch participó en esos comicios, pero fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien gobernaría el país durante doce años consecutivos. Aunque la revolución no logró restablecer el mandato de Bosch, sí dejó una huella indeleble: demostró que el pueblo dominicano era capaz de luchar por sus derechos, y que la democracia no sería más un regalo otorgado por las élites, sino una conquista colectiva.

Conclusión: una semilla que floreció en el tiempo

Hoy, al conmemorarse un nuevo aniversario de aquella gesta heroica, es justo reconocer que la Revolución del 24 de abril de 1965 fue mucho más que una insurrección fallida. Fue un grito de dignidad nacional, una afirmación de soberanía popular y un paso firme hacia el sistema democrático que, aunque imperfecto, rige hoy en la República Dominicana.

Francisco Alberto Caamaño, proclamado presidente durante la revuelta, se convirtió en un símbolo de coraje y entrega. Su legado, junto al de miles de dominicanos y dominicanas que lucharon con las armas o con la palabra, sigue inspirando a quienes creen que la justicia social y la soberanía no son negociables.

Aquel 24 de abril no se perdió. Ese día, se sembró la semilla de la democracia.